アイシングループの情報共有を支えるBox。Box AIやBox Hubsの活用で、非構造化データをナレッジに変える

- 業種:製造

- 企業規模:5,001名〜

- 課題:ファイルサーバー老朽化・容量ひっ迫

- 課題:AIの活用

- 課題:情報共有の効率化・情報のサイロ化

- 製品名:Box AI

- 製品名:Box Hubs

- 製品名:Microsoft 365連携

正式文書の管理や検索性の向上、社内外のプロジェクトにおけるセキュアな情報のやりとり、大容量データを含む社外とのスムースな情報共有、PPAP対策を実現

ファイルサーバーをBoxへ移行し、年々増加&肥大化するファイルへの対応やファイルの検索性向上を実現。従業員の個人用ストレージとしても利用することで、データ喪失リスクも低減

社内およびグループ会社のデータ授受の仕組みをBoxへ集約し、サイロ化していた情報を一元管理することに成功。非構造化データを集約したことで、Boxが「AIストレージの土台」に

Box AI for Notes、Box AI for Documents、Box AI for Hubsを社内展開。議事録作成の効率化やドキュメント翻訳、ファイル内容の把握、部内資料の検索サイトの構築などに活用

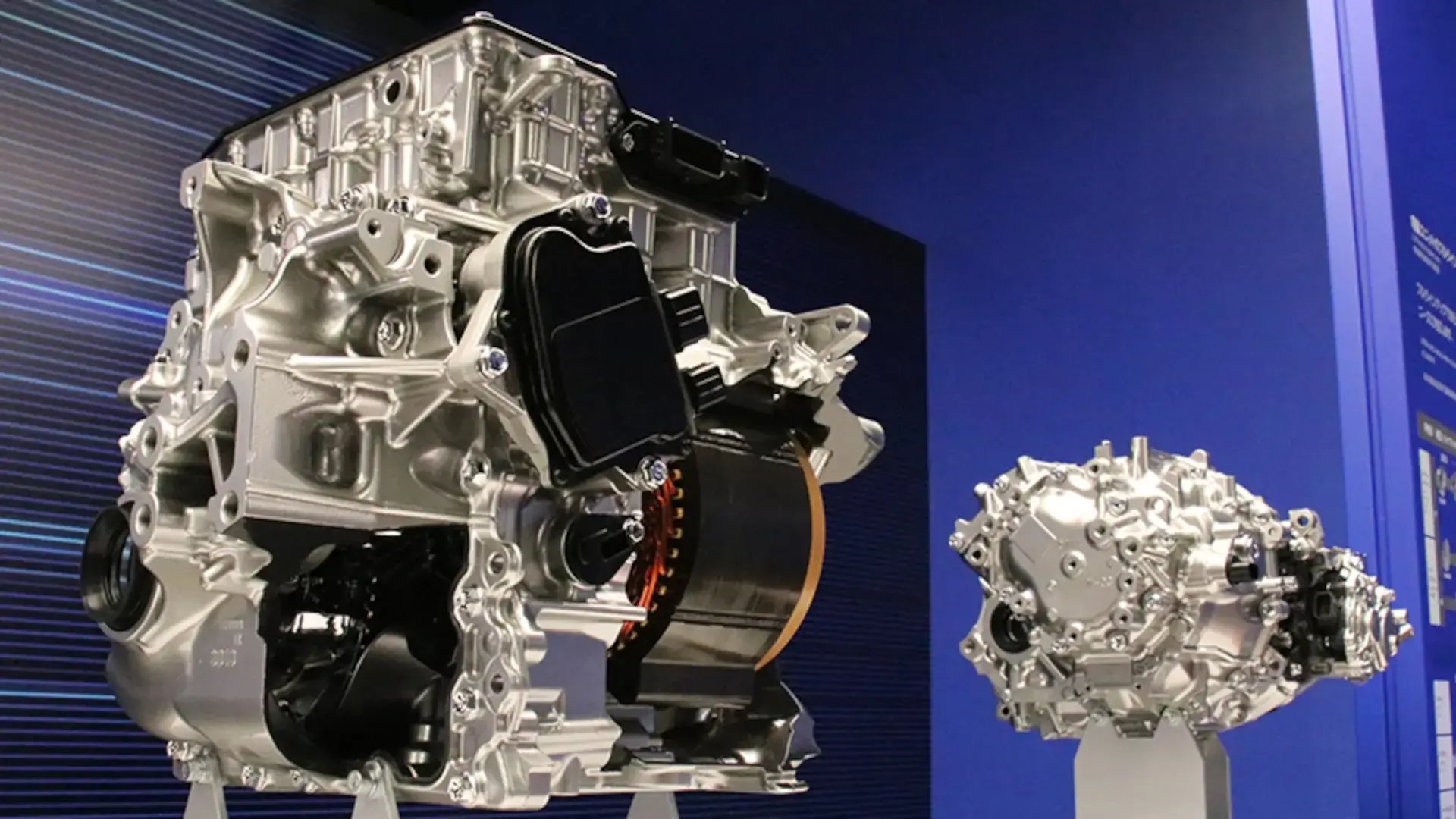

パワートレイン・走行安全・車体など自動車を構成するほとんどの領域をカバーする製品群を提供する「モビリティ」事業、クリーンで高効率なエネルギー関連製品を手がける「エナジーソリューション」事業、モビリティ事業で培った技術やノウハウを活かした微細な水粒子「AIR(アイル)」などの新規事業を展開する株式会社アイシン。「“移動”に感動を、未来に笑顔を。」を経営理念に掲げ、働く仲間、お客様、社会に新たな価値を提供し続け、持続可能な社会の実現を目指しています。

DXを積極的に推進して社内の業務プロセスを革新し、生産性の飛躍的な向上を目指すアイシンは、社内4万人を支える情報共有基盤としてBoxを採用しました。正式文書管理やプロジェクトワークスペース、外部共有を目的に社内展開をスタートさせたBoxは、その後オンプレミスのファイルサーバーの代替、グループ全体のデータ授受システムの役割も担うことに。また、各システムにサイロ化していた非構造化データ集約し、Box AIやBox Hubsによってナレッジ化する「AIストレージの土台」としても活用され始めています。

アイシンがBox導入で目指したこと

アイシンは1965年の設立以来、クルマとともに進化を続けてきた自動車部品のグローバルサプライヤーです。自動車部品サプライヤーとしての売上収益は世界トップ10を誇り(2023年1月〜12月連結売上、出典「Automotive News」)、2024年度の売上収益は4兆8961億円を記録。自動車部品、エネルギー、住生活関連製品など多岐にわたる事業を展開し、20を超える国と地域にいる約12万人のメンバーが「“移動”に感動を、未来に笑顔を。」という経営理念をもとに業務を行っています。

また、近年は多様な社会課題の解決に貢献するため、デジタル技術を活用した設計開発の加速や業務の効率化、製造現場の品質・生産性向上、新規事業の創出などDXへの取り組みも積極的に推進しています。そうした中で同社のDXプラットフォーム部は「アイシングループ12万人のワンチームを目指し、セキュリティを担保しつつ安心してデジタルデータをすぐに社内外含めて共有可能な環境構築する」、また「非構造化データの更なる有効活用を図る」ことを目指してBoxを採用。まずは4万人の従業員を対象に、「社内」「社内+グループ会社」「社内+社外」という3つのエリアに分けて3段階でBoxの導入を進めました。

第1ステップでは「正式文書管理」(役員の正式文書の管理ならびに検索性向上)「プロジェクトワークスペース」(グループをまたいだ共有スペースの素早い作成・活用)「外部共有」(大容量のデータ共有、社外者との情報共有、PPAP対策等)を実現するため、2021年度上期から環境構築を開始し、2022年度上期に運用・展開をスタートさせました。また、第2ステップでは「ファイルサーバー利用」「個人用フォルダ利用」「データ授受の仕組みの集約」を目的に2022年度から環境構築を行い、2023年度上期に展開をスタート。そして第3ステップでは「非構造化データの集約とナレッジとして活用」を目的に掲げ、2024年度後半から取り組みを開始しています。

さらにこうした活用とは別に、Boxの導入によって従業員のアクセスログの確認や社外利用者の多要素認証、外部からの侵入対策強化、監査対応等を実現し、セキュリティやコンプライアンスを強化することも目指して導入を進めました。

Boxをファイルサーバーとしても活用

Boxを新たなファイルサーバー&個人用フォルダとして利用するうえで、DXプラットフォーム部はBox導入の費用対効果を根拠となるデータを交えてわかりやすく伝え、社内稟議を通したと言います。具体的には、2019年8月から5年リースで利用していたオンプレミスのファイルサーバーの更新が迫る中、これまでのストレージ増加量をもとに向こう5年の必要容量を予測。2027年までの見込み容量に加え、災害対策のためのDRサイトの構築、既存のデータ授受システムの巻き取り、管理工数を加えて試算すると、グループ会社を含めたPC利用者8万4000人を支えるファイルサーバーの新規構築にかかるコストは従来の2倍に。Boxを導入するほうが安価になることからファイルサーバーの移行に踏み切ったのです。

「弊社の規模で利用し続けると2027年度には約22PB必要になるという予測を立て、稟議にかけました。Box導入後、現時点では10PB弱を利用しており、今後も当時の予測どおりに推移していくと思います」(DXプラットフォーム部 インフラソリューション室 デバイスソリューショングループ グループ長 西田 諭司氏)

また設計面では、8万4000人という大規模では手動運用が不可能であるため、MicrosoftのEntra IDと連携してBoxへのシングルサインオンを行うとともに、丸紅ITソリューションズの「CSV Sync for Box」や「Light CASB for Box」を利用してEntra IDのユーザー情報やグループ情報をBoxと連携。部署名の変更や部署の新設・統廃合、ユーザー部署異動によるアクセス権変更、ユーザー名変更、ユーザー退職時のアーカイブなどを自動化することで、運用管理業務の大幅な負担軽減を実現しました。

Boxのフォルダ構成は「社内のみ」と「社外共有可」に区分けし、全5種類のフォルダを利用しています。「社内のみ」は、部署ごとにファイルサーバーの代替などの目的で利用する「社内組織フォルダ」、社内・部内の情報共有に利用する「社内個別フォルダ」、従業員が情報保管などに利用する「社内個人フォルダ」の3種類。そして「社外共有可」は、部署ごとに社外共有のために利用する「社外組織フォルダ」(社内の部署メンバーは申請した人全員閲覧可)と、社外者を含むプロジェクト関係の情報共有に利用する「社外PJフォルダ」(社内の部署メンバーは自分のみ閲覧可)を設けています。

「権限設定に関しては、各部署最低1名の『Box部署管理者』を立ててもらい、出向者や派遣社員、委託者のEntra ID登録やBoxへの招待、フォルダの管理者権限管理、社内組織フォルダのデータ整理・整頓を行ってもらっています。また、各部署最低1名の『個別フォルダ管理者』には各個別フォルダの管理者権限管理ならびに各個別フォルダ内のデータ整理・整頓を、『従業員』には利用可能なフォルダのデータ整理・整頓を行ってもらう仕組みにしています」(西田氏)

構造化データの一部もBoxへ移行

DXプラットフォーム部では実際のデータ移行に際して、全体説明会を実施したうえで、部署ごとに移行元データの整理や移行先の検討、データ移行申請、Box利用に向けた各種申請などを行ってもらい、丸紅ITソリューションズの「ロケットアップローダー」を利用してデータ移行作業を実施しました。

「従来のファイルサーバーの権限の考え方とは異なり、Boxはウォーターフォール型の権限設定なので、上位のフォルダに適用されたアクセス権限がその配下のフォルダに継承されます。そのため従業員にそのことを伝え、移行前にフォルダを整理・整頓してもらい、Boxのどこへデータを移行するのかを検討してもらう時間(最低1カ月)を十分に取ることが重要です」(西田氏)

また、移行時・移行後は「AISIN TUBE(社内版YouTube)」にBox操作や使い方の動画を掲載し、従業員がスムースに移行・Box活用を開始できるように工夫を凝らしました。

こうした入念な計画のもとにBoxへデータ移行を行った結果、従来のファイルサーバー(容量6PB)のうち、ファイル保存として利用していた部分(1PB)の97%、データレイクシステム連携用に利用していた部分(5PB)の40%を移行することに成功。ただし、CADなどのシステムとの連携が前提のファイルや、自動車部品の製品開発上ファイル操作にレスポンスを必要とするファイルなど、Boxに移行できないファイルもあるので、どのファイルが移行可能であるかの見極めが重要でした。

Box導入がもたらした大きな効果

このようにBox導入を決定してから段階的にBox活用を広げてきたアイシンのDXプラットフォーム部は、これまでのBoxの導入を次のように振り返ります。

「正式文書管理に関しては役員から始めたこともあり、移行がスムースに進みました。iPadなどのスマートデバイスから閲覧可能になったことも大きなメリットです。また、プロジェクトワークスペースや外部共有での利用に関してはもっともBoxが効果を発揮した部分で、社内外のプロジェクトでセキュアに情報をやりとりできるようになりました。」(西田氏)

さらに、ファイルサーバーや個人フォルダの面では、ストレージ容量無制限というBoxの特徴が存分に発揮されているとのこと。各部署が独自に設置していたNASをも集約化でき、シャドーITを排除できたのも大きな効果だったと言います。今後に関してはブラウザ版を利用してBoxの機能を最大限活用したり、Boxから不要なファイルを削除してデータの再利用性を向上したりする予定です。

なお、Box移行後に特に従業員から評判が良かったのは、バージョン管理の機能だったそうです。

「Boxはファイルが上書きされるたびに、バージョン(履歴)を保持してくれます。そのため従来のファイルサーバーのようにファイルに名前つけて複数保持する必要はありません。Boxに移行して従業員にとても喜ばれている機能の1つです」(西田氏)

Box AI活用で進む業務改革と今後の展開

製品の品質検査や設備の異常検知、車載製品の高度化などにAIを活用するアイシンでは、生成AIを用いた業務プロセスの変革も進めています。DXプラットフォーム部では、セキュリティリスク等を解説した生成AIのガイドラインや各種生成AIの利用マニュアル、教育動画などを掲載した「AI・デジタルポータル」サイトを公開し、従業員の利活用を促しています。現在はBox AIとMicrosoft Copilot(有償版、無償版)、自社版生成AIの3つを業務に利用しており、Box AIに関しては、Box内に集約された非構造化データを最大限に活用することを主な目的としています。

「Box Enterprise Plusプランを契約しておりBox AIを全従業員で使えるので、まずはBox AI for Notes、Box AI for Documents、Box AI for Hubsの社内展開を行いました。全従業員が利用することで、生成AIリテラシーを向上することも目的でした」(西田氏)

また、「AI・デジタルポータル」サイトでBox AIの操作マニュアルを公開し、具体的な活用事例を案内して、Box AIの活用を促進しています。たとえば、Microsoft Teamsなどで会議内容の文字起こしをしたテキストをBox NotesにペーストしてBox AI for Notesで要約し、議事録作成を効率化しています。Microsoft 365 Copilotを利用すればCopilotで要約できますが、Microsoft 365 Copilotは別途ライセンス利用料がかかるため一部のユーザーにしか展開しておらず、この方法を案内しています。Box AI for Documentsでは、ドキュメントを翻訳したり、複数ファイルに対してプロンプトを投げて類似/競合するファイルを比較したり、すべての内容を一気に把握したり、目的のファイルを素早く探し出したりする方法を紹介しています。

Box HubsのHub作成は、申請制にしています。ユーザー部門から「Hubに掲載するフォルダ」「Hubを利用するユーザー一覧」「Hubのサイト名」の3つを申請してもらい、DXプラットフォーム部がHubを作成しています。Box Hubsを社内展開したところ、すぐに多くの部署からHubの作成依頼が来ました。

「2025年2月からBox Hubsを利用開始し、現在は80を超えるサイトが作成されています。Box AI for Hubsを活用して、部内資料の検索ができるHubや問い合わせへの自動対応を行うHubなどが試行されています」(西田氏)

今後はBox AIやBox Hubsで、さらなる非構造化データの再活用を進めていきたいといいます。具体的には、今後もBox内にどんどん集約されていく非構造化データと他の生成AI製品との連携を強化し、Boxを「非構造化データのAI用ストレージ」として有効活用していきます。また、Box内の非構造化データをBox AIで自動的に読み取ってメタ情報を見える化したり、Box内のログをBox AIで読み取って情報(たとえばプロジェクト内でいつ誰がどういった内容を更新したかなど)を見える化することで従業員に気づきを与えたりなど、Box AIによるデータのさらなる活用も図っていきます。

「Boxによって非構造化データを集約し、肥大化する非構造化データの容量への恒久的な対応を実現できました。生成AI利用は道半ばですが、『AIストレージの土台』が出来上がりましたので、Box内のデータを用いて生成AIの活用をさらに加速し、業務改革を進めたいと思います」(西田氏)