容量不足による業務停止を解消。リプレースコストや日常の管理負荷がなくなり、メンテナンスに伴う心理的負担も軽減

従業員の業務を止めないことを最優先とし、3つの工夫と5回の移行作業で、20TBのデータを1年かけて円滑に移行完了

共有リンクでのファイル共有で利便性と安全性が向上。外出先でも、業務用スマホから情報の確認、写真の保存が可能に

Box導入がDX推進に大きな弾みをもたらすマイルストーンに。今後導入予定の業務改善基盤やSFAのファイル保存先としても活用予定

「トンネル用型枠」の設計・製作・販売を行う国内トップメーカーとして、青函トンネルや東京湾アクアライン、北陸新幹線、新東名高速道路など日本を代表する主要トンネルの建設に多数参画している岐阜工業株式会社。国内シェアNo.1、業界トップの地位を誇ります。50年以上にわたり培った経験と高い技術力、そして常識にとらわれない発想を強みに、トンネル工事や橋梁・橋脚工事に革新をもたらす多彩な製品を開発し、国内外に提供しています。

岐阜工業は、ストレージ不足やアクセス権管理の煩雑化、老朽化といったオンプレミスのファイルサーバーの課題を解決するため、Boxを新たな基盤として採用しました。導入を主導した経営企画部ITチームは、ITスキルに長けた部署からのスモールスタート、精鋭メンバーとの入念な事前準備、移行後の手厚いサポートという三段階の工夫を重ね、ユーザーに混乱を与えることなくスムーズな移行を実現。現在は全社でBoxを利活用し、従業員の業務効率化やIT担当者の負担軽減など、多様な効果を実感しています。

ファイルサーバーで抱えていたさまざまな課題

近年、建設業界を取り巻く環境は大きく変化しており、ITやIoTなどの情報技術を活用した自動化や省力化が進んでいます。そうした中、トンネル型枠の分野で確固たる地位を築く岐阜工業は、ゼネコン各社と共同でトンネル用型枠の自動化に向けた機器・システムの開発に挑戦するなど、新しい取り組みにも果敢に挑んでいます。また、社内の業務プロセスを効率化・高度化する“社内DX”も積極的に推進しており、さまざまな業務システムのクラウド化も進めています。

その一環として、同社の経営企画部ITチームが最初に着手したのが、ファイルサーバーのクラウド移行でした。創業当初から業務用ストレージとして利用してきたオンプレミスのファイルサーバーは、近年さまざまな課題が顕在化し、その解決が急務となっていたためです。

中でも最大の課題はストレージ容量の逼迫でした。ファイルサーバー全体の容量は、各部門のサーバーと全社共有サーバーを合わせて約20TBありましたが、このうち全社共有サーバーは3ヵ月に一度の頻度で容量不足に陥り、業務が止まってしまうことがありました。さらに、ファイル容量が大きくなりがちな図面データを保存する技術部のサーバーも、慢性的な容量不足に悩まされていました。

また、アクセス権管理の煩雑化も課題でした。過去にファイル単位で権限を設定していたため、親フォルダから子フォルダへの権限引き継ぎがうまくいかず、本来は他の部署が見るべきではないファイルが閲覧できてしまうなどの問題が発生。長年利用してきたことで、こうしたファイルがたくさん存在し、もはや把握しきれない状況でした。権限付与はワークフローでの申請・承認を経て経営企画部ITチームが行っていたものの、各部署からの申請の処理が滞ることもあり、異動や退職が発生した際に権限が放置されたままになり、情報漏洩などのセキュリティリスクも抱えていました。

さらに、ファイルサーバー自体の老朽化も進んでいました。従来どおりリプレースする選択肢はあったものの、今後もハードの寿命やサポート期限、セキュリティ対応などのために3~5年ごとのリプレースが求められ、費用や設計・データ移行・動作検証などに多大なコストが必要となるのが悩みでした。

そこでこうした課題を一気に解決するために、経営企画部ITチームは「容量無制限」「サーバー管理の簡素化が可能」「権限設定や外部共有のしやすさ」「SSO対応」「スマホからアクセス可能」といった点を特に評価してBoxを選定。従来のファイルサーバーに代わり、Boxであらゆるデータを一元管理することで、従業員の業務効率化とIT担当者の負担軽減を目指しました。

3つの工夫で混乱ゼロのBox移行

3名のメンバーで構成される経営企画部ITチーム(以下、ITチーム)は、2023年夏頃からBoxへの移行計画を始動し、同年末から現場への展開を開始しました。データ移行にあたってはBox Japanの販売パートナーであるリコージャパン株式会社と三井情報株式会社の協力を得て、移行方法とBoxの運用について3〜4ヵ月にわたり綿密に打ち合わせを実施。その中で、スケジュールの策定や移行方法の検討、運用・管理方法の習得などを進めました。

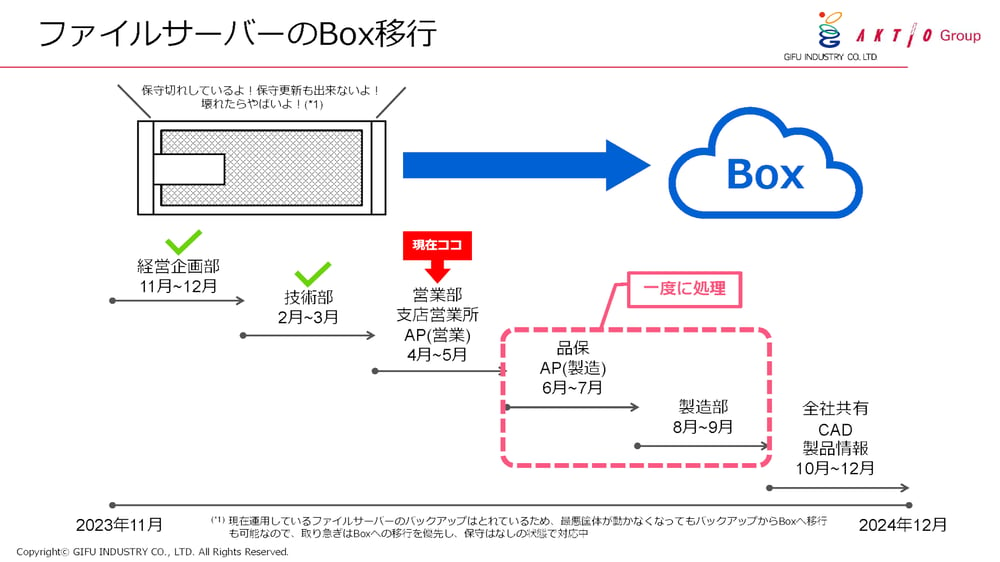

その結果、データ移行は一斉実施ではなく、1年間にわたり部門単位で5回に分けて実施する方針を策定。さらに、従業員の業務を止めないことを最優先とし、移行を円滑に進めるための3つの工夫を取り入れました。

1つ目は、各部門の中でITスキルに長けた部署から優先的に導入を進めることです。一度に全部のデータを移行するほうが簡単ではあるものの、それでは従来抱えていたアクセス権の煩雑さの問題が残ってしまうため、部署ごとに段階的に移行を進めることでファイルを精査し、データ移行を進めることにしました。

2つ目は、その部署の中でITに長けている精鋭を集めて事前準備を行うことです。「あらかじめ移行の問題点を洗い出してもらったり、ファイルの要・不要の判断をしてExcelにまとめてもらったり、1部署あたり4回ほど事前準備をしっかりと行いました。また、移行スケジュールを従業員に周知し、本番切り替え日を明確にしておくことで意識を高めてもらい、Boxへの切り替えが少しでもスムーズに行くように心がけました」(経営企画部ITチーム 山田年紀氏)

3つ目は、移行後の手厚いサポートです。社内メールにはBoxの共有リンクを利用したり、移行後に生じる問題の解決方法を教育したりなど、できる限りの支援を行うようにしました。

そしてこれら3つの取り組みを部署ごとに順次展開し、ノウハウを蓄積しながらデータ移行を段階的に進めた結果、全部門と全社共通データ含む約20TB以上のBox移行をトラブルなく、1年で完了することができました。

現場との連携がBox移行成功の秘訣

Boxへの移行後、社内では大きな混乱や問題は発生しませんでした。とりわけ、ITに長けているメンバーを集めて周到に準備を進めたことが、スムーズな移行を実現する決め手となりました。

「移行後の課題として、従来のファイルサーバーで使用していたショートカットがそのままでは使えなくなることがありました。しかし、あらかじめ有識者に解決方法を確認してもらい、周囲にもその内容を共有してもらったことが功を奏しました。また、導入初日には各部署へ出向いて説明も行いました。現在では多くの従業員がショートカットを作り直し、Box Drive経由で以前と同じように利用しています」(経営企画部ITチーム 係長 早川扶貴氏)

また、もう1つの課題として、ブラウザ経由でBoxを利用する際の抵抗感も懸念されましたが、有識者がBox Driveとの併用方法を周知したことで、大きな問題は発生しませんでした。さらに、一部のExcelマクロファイルが利用できなくなる件に関しては、対象ファイルを各部門からリストアップしてもらい、ITチーム側でファイルパスを修正して対応しました。

「弊社にはITに苦手意識を持つ社員も一定数おり、新しいツールの導入には反発が出ることも予想されました。しかし、Boxの場合はそのような懸念はなく、スムーズに受け入れられました。Box Driveを使えば、まるで従来のファイルサーバーを操作するのと同じ感覚でWindowsエクスプローラからアクセスして使えるからだと思います。Box Drive経由で利用する人と、ブラウザ経由で利用する人はほぼ半々となっています」(早川氏)

なお、Boxへのデータ移行には、当初は株式会社ジャングルが提供するデータ移行ツール「Data Migration Box」を利用。ファイルサーバーの容量不足で一時的に退避させていたデータは、最後にBox Shuttleを使って移行しました。

「20TBものデータを移行するのは簡単ではなく、さまざまな問題が起こる可能性もあると考えていました。しかし、結果としてすべてのデータを無事にBoxへ移行することができ、業務を止めることなく稼働できたのは非常に良かったです」(山田氏)

共有リンク機能やバージョン管理機能が好評

Boxへの移行が完了した現在、全従業員220名が各部門で日常業務にBoxを利用しています。Box導入による最大の効果は、ストレージ容量不足によって業務が止まることがなくなった点です。以前は、ファイルサーバーの容量不足が生じるたびにITチームが各部署の有識者と連絡を取り、データの精査に1回あたり約60分、データ移行に約1週間を要していましたが、こうした運用負荷は完全に解消されました。

また、以前は部署ごとにサーバーが割り当てられ、部署の増加に応じてサーバーも増える状況でしたが、合計約10台のサーバーをBoxに統合することで、サーバー管理の簡素化を実現しました。オンプレミスのファイルサーバーのリプレースコストや日常の管理負荷、メンテナンスに伴う心理的負担が軽減されたことも大きなメリットでした。

さらに煩雑化していたアクセス権限に関しても移行時に精査することで解消されました。Box移行後は、各部署の管理職以上に権限管理を任せることでITチームの負担軽減につなげたほか、共有時に「誰にどのデータを共有するか」「どのような対策をするか」を従業員に意識させることで会社全体のITリテラシー向上にも貢献しています。

「Boxには自動バージョン管理機能が備わっており、ファイルの過去状態が自動で保存・管理され、必要に応じてユーザー自身が過去のバージョンを閲覧・復元・ダウンロードできます。以前は、ファイル削除時の復元依頼が月に1回程度発生し、約60分の作業時間を要していましたが、これが一切なくなったことも運用負荷の低減に寄与しています」(山田氏)

もちろん、従業員の業務効率化や生産性向上にも、Boxは大きな効果を発揮しています。たとえば、業務用スマホからアクセスして必要な情報を外出先で確認したり、現場で撮影した写真をBoxに保存したりすることが可能になりました。また、データ検索が容易になったことも大きな効果です。従来のファイルサーバーでは、検索すると権限に関係なく多くのファイルが検索候補として表示されていました。しかし、Boxでは自分が閲覧できる範囲のファイルのみがヒットし、レスポンスも高速なため、迅速にファイルを検索できるようになりました。さらに、社内外でのファイル共有も容易になりました。これまでは、大容量ファイルは、圧縮してファイル容量を減らし、USBメモリやDVDに書き込んで物理的に渡すことが多かったものの、Boxの共有リンクを使用することで利便性と安全性が向上しました。

「管理職以上は、Boxのコラボレーション機能を使って、部門ごとにコラボレーションフォルダを作り、社外のお客様と情報共有しています。以前はファイルをメールで送ったりしていましたが、今はデータ共有や共同作業が格段にやりやすくなりました」(経営企画部ITチーム 課長代理 畔柳 安宏氏)

Box Sign、Box Relay、Box AIで業務効率化を加速

このようにBoxでデータを一元化することで企業全体の業務効率向上とIT担当者の負担軽減を実現した岐阜工業では、今後のさらなる業務効率化を見据え、Boxをさまざまな形で活用する計画を進めています。まず注目しているのが、Boxに標準搭載された電子サイン機能「Box Sign」です。これにより、従来の紙の契約書や押印に頼らず、社内の稟議や発注、さらには取引先との契約書にも電子サインの導入を検討していきます。

また、Box Relayを活用して外部共有の申請や承認、リンクの有効期限管理などを自動化したり、Box AIを活用してBox内のデータを要約・検索し、業務効率の向上や意思決定の迅速化につなげたりしていく予定です。

「さまざまなサービスと連携が容易に行えるというBoxの利点を活かして、今後導入予定の業務改善基盤やSFAのファイル保存先としてもBoxを活用することで、業務効率化や生産性向上をさらに推進していく考えです」(畔柳氏)

「製造業は現場主体で動くイメージが強く、DXの浸透が遅れているという印象を持たれがちです。しかし、生産性向上や品質管理の強化、コスト削減、競争力の維持・向上といった課題に加え、働き方改革や人手不足への対応など、変化する環境に柔軟に対応するためには、デジタル技術の活用は製造業にとっても不可欠です。当社では部門ごとにDXに取り組んできましたが、全社規模での推進は今回のBox導入が初めての試みでした。こうした中で業界のパイオニアとしてDXを推進できたことを誇りに思いますし、Boxの導入が当社のDX推進に大きな弾みをもたらすマイルストーンとなりました」(山田氏)

【3分でわかる】業務効率化に

効く!Boxの使い方

本資料からわかること

- ストレージの容量制限を解決!

- メール添付によるファイル共有を解決!

- 情報システム担当者の作業負担を解決!

- 「金銭的コスト」と「時間的コスト」の両方を最適化!